Les premiers équipements outdoor

Au début du 20e siècle, les skieurs se fiaient à des couches lourdes de laine pour se protéger du froid et des intempéries. La laine était le tissu « performance » par excellence — prisée pour son isolation, même lorsqu’elle était mouillée, et pour sa durabilité dans des conditions difficiles. Les premiers alpinistes comme Balmat et Paccard (qui ont atteint le sommet du Mont-Blanc en 1786) superposaient des manteaux en laine surdimensionnés, des bas en laine et des culottes feutrées comme principale défense contre le froid alpin.

La structure de la fibre de laine offrait des avantages uniques : la laine peut absorber plus de 30 % de son poids en humidité avant de se sentir humide, tout en repoussant l’eau grâce à ses huiles naturelles de lanoline. Cela signifie que les vêtements en laine continuent d’isoler même lorsqu’ils sont trempés — une véritable bouée de sauvetage dans les climats froids et humides. En fait, la laine est hygroscopique : en absorbant la vapeur d’eau, elle libère une petite quantité de chaleur (un processus appelé « chaleur de sorption »), ce qui peut aider à garder un porteur au chaud pendant que la laine sèche.

Ces qualités ont fait de la laine la colonne vertébrale des vêtements outdoor jusqu’au milieu du 20e siècle, des épais sous-vêtements en laine distribués aux soldats de la Seconde Guerre mondiale aux classiques chemises et pantalons à carreaux en laine portés par les chasseurs et les grimpeurs.

Jacques Balmat, illustré lors de la première ascension du Mont-Blanc, via WikiCommons.

Bien sûr, la laine avait des inconvénients. La laine mouillée est lourde et peut mettre beaucoup de temps à sécher complètement. Les premiers aventuriers portant de la laine souffraient souvent du poids des vêtements imbibés d’eau. De plus, bien que la laine tissée serrée (comme la gabardine) soit quelque peu résistante au vent et ait été utilisée dans les premiers vêtements extérieurs, la laine seule ne résistait pas à une pluie battante sans une couche imperméable.

Au milieu du 20e siècle, les limitations de la laine, combinées aux avancées récentes dans les sciences des matériaux, ont préparé le terrain pour une révolution dans les tissus outdoor. Les innovateurs ont commencé à chercher des matériaux qui pouvaient offrir un confort adapté à toutes les conditions météorologiques, tout en étant plus légers et avec des temps de séchage plus rapides. La réponse viendrait du domaine des polymères synthétiques.

L’essor des matériaux synthétiques (1940-1970)

Le premier grand changement dans les tissus outdoor est survenu avec l’invention du nylon par DuPont à la fin des années 1930. Dévoilé lors de l’Exposition universelle de 1939 comme une merveille de la chimie moderne, le nylon était la première véritable fibre synthétique au monde. Il possédait une résistance impressionnante, une élasticité, et une résistance aux moisissures et à la pourriture – des propriétés que les fibres naturelles comme la soie ou le coton ne pouvaient égaler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la durabilité du nylon a contribué à l’effort de guerre allié : il a remplacé la soie dans les parachutes et a été utilisé dans les cordes, les tentes et le matériel, démontrant une résistance extraordinaire pour son faible poids. (Les cordes d’escalade en nylon, par exemple, pouvaient s’étirer sous charge et absorber les chocs, une amélioration salvatrice par rapport aux anciennes cordes en chanvre.) Dans les années 1950, avec l’augmentation de la production civile, le nylon a commencé à apparaître dans les vêtements outdoor destinés au grand public.

À peu près à la même époque, des scientifiques britanniques ont développé le polyester (d’abord commercialisé sous la marque Terylene en 1941). Le polyester partage les avantages du nylon d’être hydrophobe (repousse l’eau) et à séchage rapide, bien qu’il soit généralement plus faible que le nylon. Dans les années 1960, les entreprises de l’outdoor ont commencé à mélanger les synthétiques dans leurs conceptions. Un exemple célèbre est l’anorak en tissu 60/40 introduit par Sierra Designs en 1968, qui mélangeait 60 % de coton et 40 % de nylon. Le coton gonflait lorsqu’il était mouillé pour bloquer l’eau, tandis que le nylon ajoutait de la résistance et réduisait le poids. Ce fut l’un des premiers « tissus techniques » pour les vestes de protection, offrant une meilleure respirabilité que les imperméables en caoutchouc et une meilleure résistance à la pluie que la toile 100 % coton. À la fin des années 1960, les parkas légères en nylon et les pantalons de protection étaient de plus en plus courants lors des ascensions sérieuses, aidant les grimpeurs à rester secs et agiles dans des conditions météorologiques changeantes.

Publicité de Polar Fleece avant que Malden Mills ne change son nom en Polartec.

La véritable révolution synthétique dans l’isolation est arrivée dans les années 1970 avec l’invention du polar fleece. En 1979, la société textile du Massachusetts Malden Mills (plus tard connue sous le nom de Polartec) a collaboré avec Yvon Chouinard de Patagonia pour créer un tissu en polyester duveteux qui imité la chaleur de la laine, mais à une fraction de son poids. Le polar fleece synthétique résultant a été lancé en 1981, offrant aux campeurs et aux alpinistes une nouvelle couche intermédiaire révolutionnaire, douce, chaude, à séchage rapide et légère. Contrairement aux vieux pulls en laine, le polar fleece duveteux n’absorbait presque pas d’eau du tout – il pouvait évacuer la transpiration et permettre son évaporation, maintenant ainsi l’utilisateur plus sec. Son rapport chaleur/poids surpassait celui de la laine, et il conservait son gonflant après des compressions répétées.

Au milieu des années 1980, les vestes en polaire étaient omniprésentes dans les environnements outdoor, souvent portées dans des couleurs vives qui étaient rendues possibles grâce au polyester teintable.

Un autre fibre synthétique qui a changé l’équipement outdoor était le polypropylène. Introduit dans les années 1970, le “polypro” était idéal pour les sous-vêtements techniques, car il était encore plus hydrophobe que le polyester – il n’absorbait littéralement pas l’eau. Des marques comme Helly Hansen ont lancé des sous-vêtements thermiques en polypropylène (par exemple Lifa®) qui sont devenus populaires auprès des skieurs et des marins pour évacuer la transpiration de la peau.

Le terrain était prêt : à la fin des années 1970, les passionnés d’outdoor pouvaient porter un ensemble totalement synthétique — un T-shirt en polypropylène, une veste en polaire polyester, et une veste coupe-vent en nylon — offrant un confort dans une variété de conditions que les anciens équipements en laine et toile peinaient à égaler.

Mais un problème restait sans solution : comment rester sec non seulement de la transpiration, mais aussi de la pluie, sans piéger la sueur dans le processus. La réponse est venue sous la forme d’une membrane plastique étonnamment fine – et elle a révolutionné l’équipement outdoor pour toujours.

Gore-Tex (années 1970)

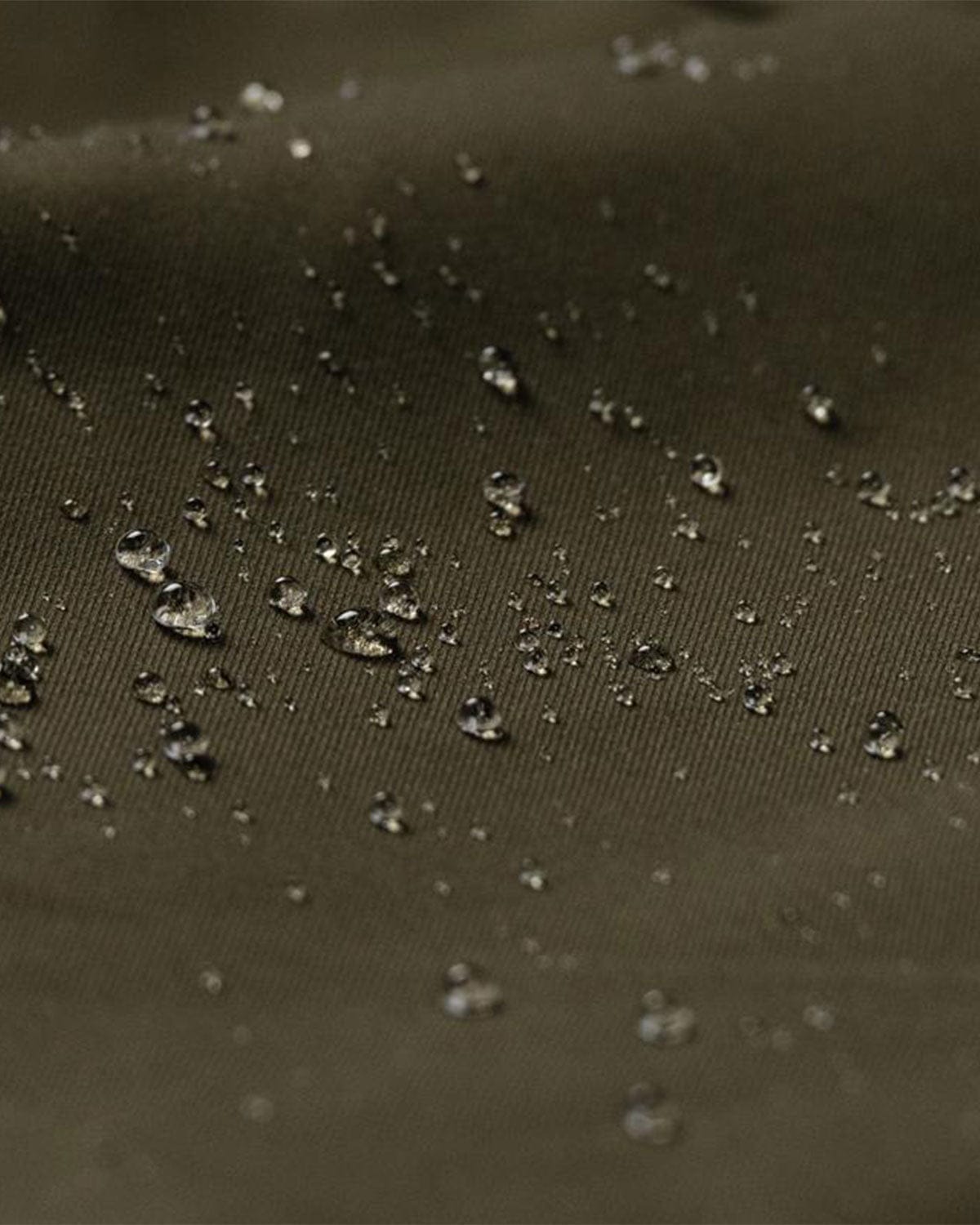

En 1969, le chimiste Robert “Bob” Gore fit une découverte qui allait transformer complètement les vêtements de pluie. En étirant rapidement une tige chauffée de PTFE (Teflon), il créa un film microporeux de PTFE expansé (ePTFE) — un matériau capable d’arrêter l’eau liquide tout en permettant à la vapeur d’eau de passer à travers. Cette membrane ePTFE devint le cœur du Gore-Tex, le premier tissu imperméable et respirant au monde, breveté en 1976. Avant Gore-Tex, les vêtements de pluie traditionnels étaient non respirants (caoutchouc, PVC, ou nylon enduit) — ils gardaient la pluie à l’extérieur mais piégeaient également la sueur à l’intérieur, laissant souvent l’utilisateur trempé de l’intérieur. Gore-Tex promettait quelque chose de révolutionnaire : rester sec de la pluie et de la transpiration en même temps.

La membrane Gore-Tex contient environ 9 milliards de pores par pouce carré, chaque pore ayant environ 1/20 000 de la taille d’une goutte d’eau. Les gouttes de pluie sont bien trop grosses pour pénétrer ces minuscules trous, mais les molécules de vapeur d’eau de la sueur sont beaucoup plus petites et peuvent s’échapper. Les tissus de support et de face sont laminés à la membrane délicate pour créer des textiles utilisables pour les vestes, tentes et bottes. Le résultat est un équipement à la fois coupe-vent et imperméable à l’extérieur, tout en permettant à l’humidité de s’évacuer, réduisant ainsi grandement l’effet « sac-poubelle » des anciens imperméables. Le matériau est rapidement devenu un nom familier dans les cercles outdoor.

Schoeller Textil AG

Tissus haute performance (années 1990)

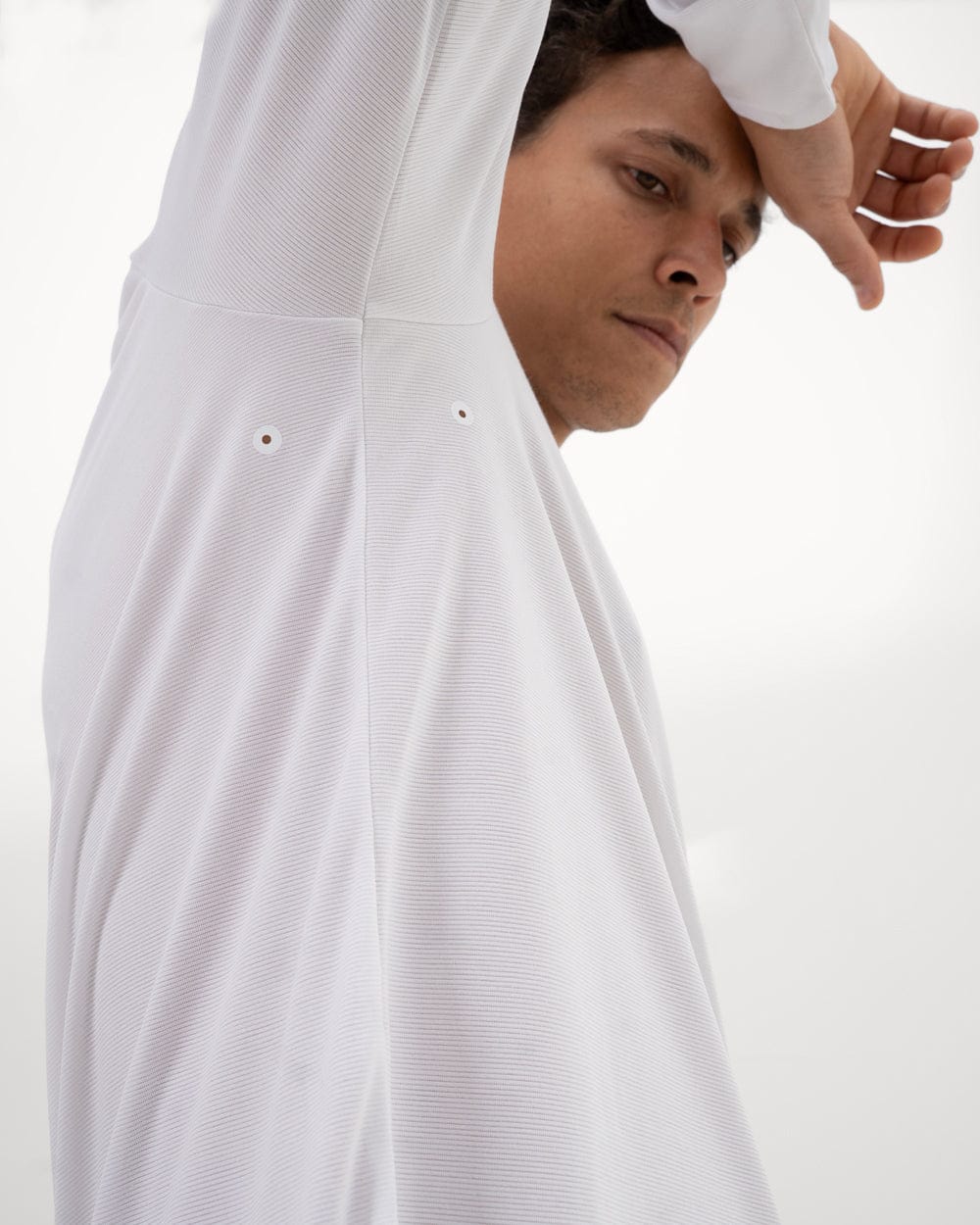

Dans les années 1990 et au début des années 2000, l’innovation des matériaux dans l’équipement outdoor s’est accélérée, se concentrant sur la gestion de l’humidité, l’efficacité thermique et l’élasticité/compression — souvent appelée la révolution du système de couches. Ayant introduit avec grand succès le polaire, Polartec (anciennement Malden Mills) a passé les années 90 à développer une gamme complète de tissus techniques pour affiner chaque couche de vêtement. Un jalon important fut le lancement du Polartec Power Dry en 1994, l’un des premiers tissus conçus spécifiquement pour être porté près de la peau. Le Power Dry utilisait un tricot bi-composant : une face intérieure hydrophile qui tirait la sueur de la peau, et une face extérieure hydrophobe qui répartissait l’humidité pour un séchage rapide.

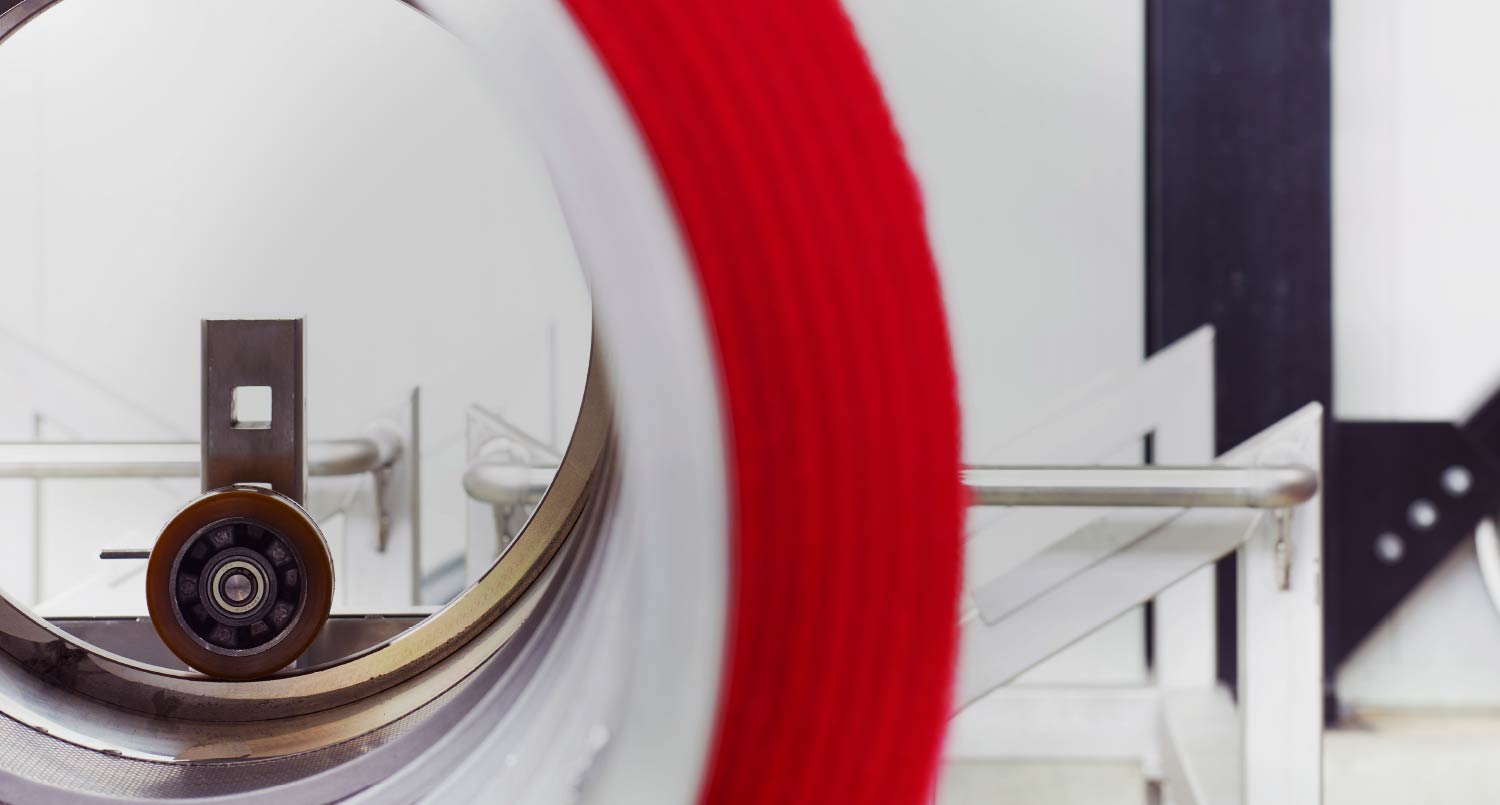

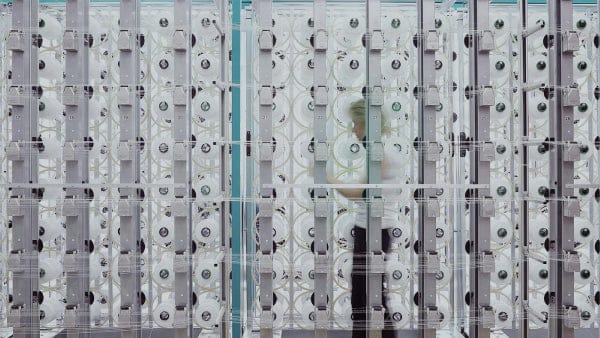

Pendant ce temps, en Suisse, Schoeller Textil AG innovait également dans les tissus haute performance. Schoeller avait en fait produit des pantalons de ski stretch “soft-shell” dès 1961, mais dans les années 1990, ils ont introduit le Schoeller® Dryskin Extreme, un nylon à tissage double avec une surface extérieure robuste et une face intérieure douce et chaude. Dryskin est devenu légendaire pour les pantalons et vestes softshell utilisés par les alpinistes : il était résistant à l’eau et au vent pour la plupart des conditions météorologiques, extrêmement résistant à l’abrasion contre les rochers, et offrait une élasticité confortable.

Le résultat de ces innovations techniques fut un système de couches plus léger, moins encombrant et plus respirant que l’ancienne combinaison des années 1970 de chemises en laine, de gros pulls et de manteaux de pluie non respirants. Chaque pièce était optimisée pour un rôle spécifique dans la gestion de l’humidité, du flux d’air et de l’isolation. Cette période a véritablement perfectionné l’art du confort dans les vêtements outdoor.

Innovations modernes

L’un des changements les plus importants dans la technologie des tissus outdoor aujourd’hui est le passage progressif de l’industrie à des membranes sans PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées). Longtemps utilisées dans les membranes imperméables et les revêtements DWR, les PFAS sont désormais en cours de suppression en raison des préoccupations sanitaires et environnementales. Les marques explorent de nouvelles membranes imperméables fabriquées à partir de polyéthylène expansé (ePE), de polyuréthane (PU) et d’autres options sans fluor. Ces matériaux visent à conserver les performances imperméables et respirantes des membranes traditionnelles, sans la persistance ou la toxicité des PFAS. D’ici 2025, de nombreuses grandes marques devraient proposer des vêtements extérieurs sans PFAS.

Le graphène, une structure de carbone d’une seule épaisseur d’atome, est une autre innovation émergente. Connu pour sa résistance exceptionnelle et sa conductivité thermique, il est exploré dans les vestes et doublures pour aider à réguler la chaleur, résister aux odeurs et ajouter de la durabilité. Bien que toujours expérimental, le graphène laisse entrevoir un avenir de tissus intelligents et améliorant la performance.

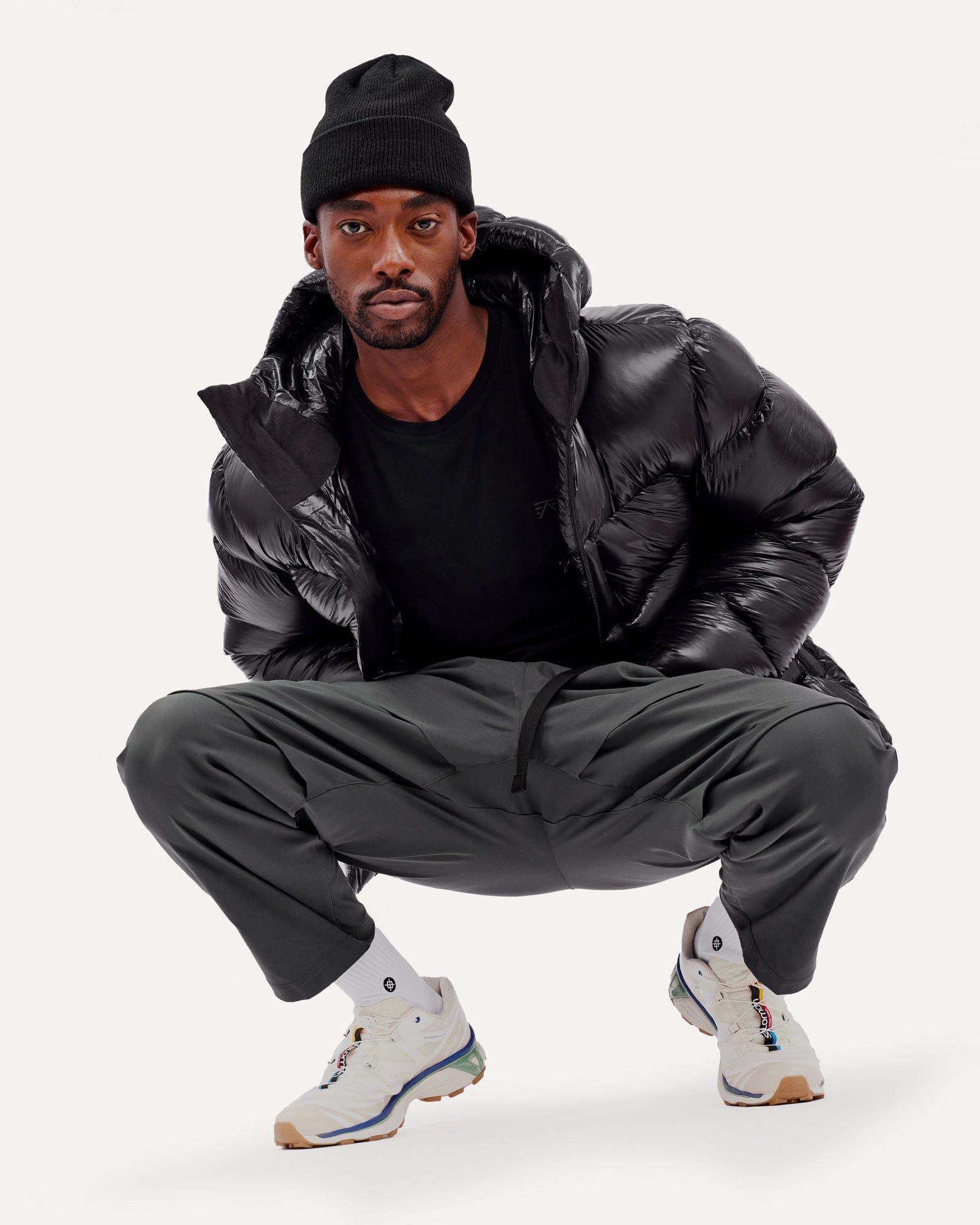

Salem Dyneema Down Parka de Foehn, vers 2022

En conclusion

De la laine aux synthétiques, et maintenant vers des matériaux durables et bio-sourcés, les tissus outdoor ont évolué au fil des décennies d’innovation. La priorité initiale était la fonctionnalité : rester au sec, au chaud et mobile. Mais à mesure que la performance a atteint de nouveaux sommets, l’accent se déplace vers la responsabilité environnementale.